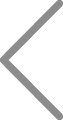

若要看古時候的地圖,我們可以透過這張國寶來一探究竟,穿越時空來到臺灣旅遊,它是中國現存最早的單幅彩繪卷軸的臺灣全圖,採用了傳統中式的山水技法風格,寫實描繪了17、18世紀臺灣的山川地形。 不像今天我們習慣臺灣地圖是直立以上下方式觀看,這幅臺灣島是躺平以左右觀看方式呈現!反映了清帝國的視角看臺灣的角度。而為了要提供給皇帝了解帝國領土情況,地圖還兼具地理圖、兵備圖、風俗圖特性。從圖中詳細描繪的村落、民宅、牛車、行人風格,也可以看出當年臺灣社會文化生活,以及清初對臺灣地理認識的縮影。

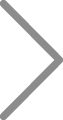

一九三五年為日本統治臺灣四十週年,為了展現治理臺灣的政績,日本政府決定舉辦大型博覽會向國內外宣傳殖民臺灣的成果。而「始政四十周年紀念臺灣博覽會」又簡稱臺灣博覽會,是一場展示臺灣、日本兩地的物產和建設大規模博覽會。也是一場大型的台灣觀光活動。 這張圖可以看到以浮世繪風格呈現了博覽會的台北會場,畫家吉田初三郎是以浮世繪風格繪製鳥瞰圖的名家,他的一生繪製超過三千幅的鳥瞰圖。從圖中出現台中、高雄、還可以遠眺東京、長春等城市,可以看出圖是為了政治變形的結果。而圖背面則介紹了風景名勝與台北市。

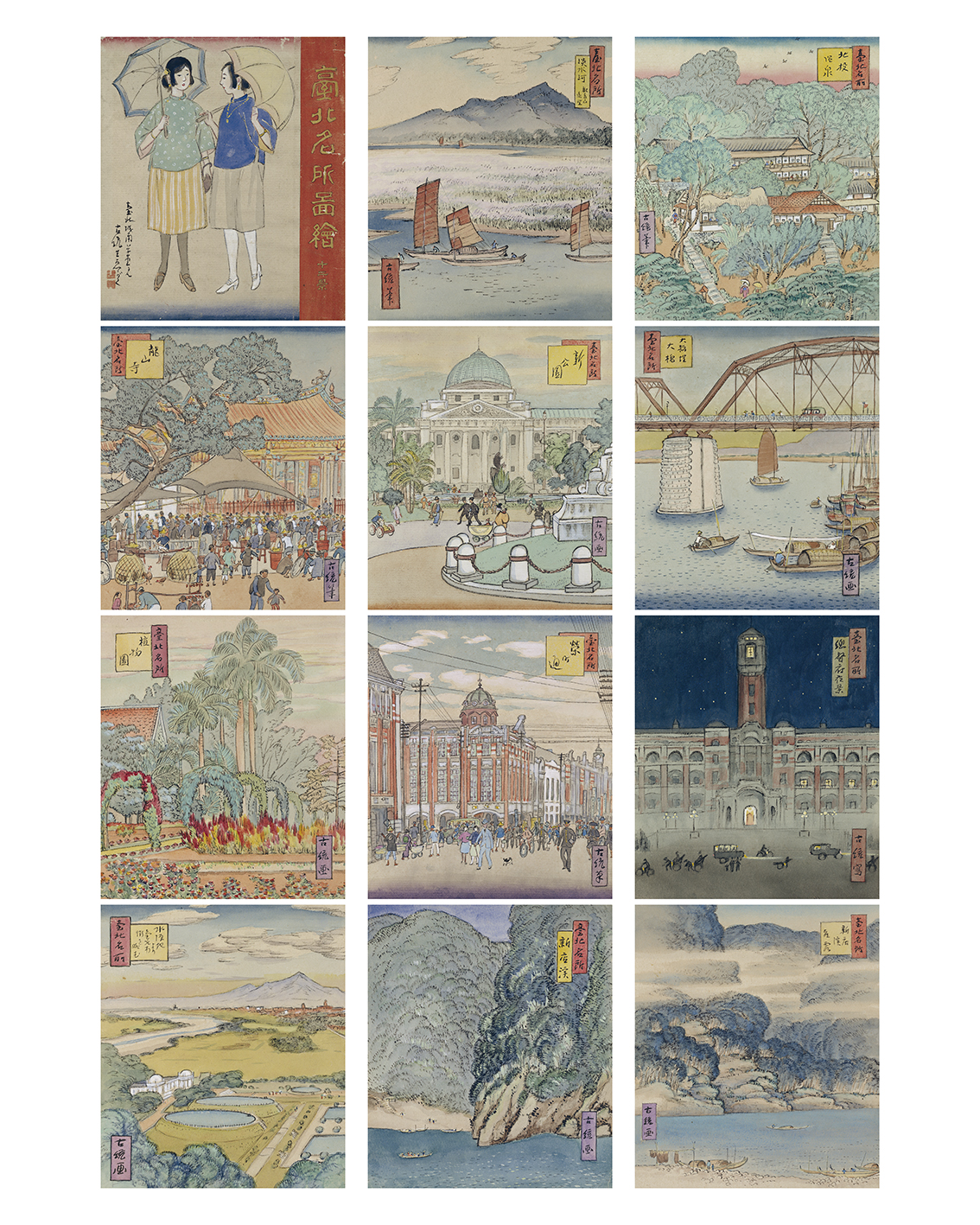

東洋畫在日治時代與西洋畫相對,有著地方性色彩以及日本的繪畫風格。鄉原古統是臺灣美術發展的重要推手之一,在臺灣的期間不僅組織了畫會、啟發了臺灣畫家,他也以寫生為基礎,將在臺灣的旅行所見繪畫下來,這種繪畫題材也成為臺灣當時的東洋畫主流。他所繪製的「名所」是早期日本對地方名勝的稱呼,因此這十二張圖是畫家選取了十二張臺北重要的景觀繪製而成。我們可以看到裡頭日本浮世繪的風格,以及1920年代的臺北景觀:有夜晚的總督府──也就是今天的總統府、龍山寺、大稻程繁盛的街景和穿著時髦的女性。而圖中新公園的圓頂建築正是今天的臺灣博物館喔。

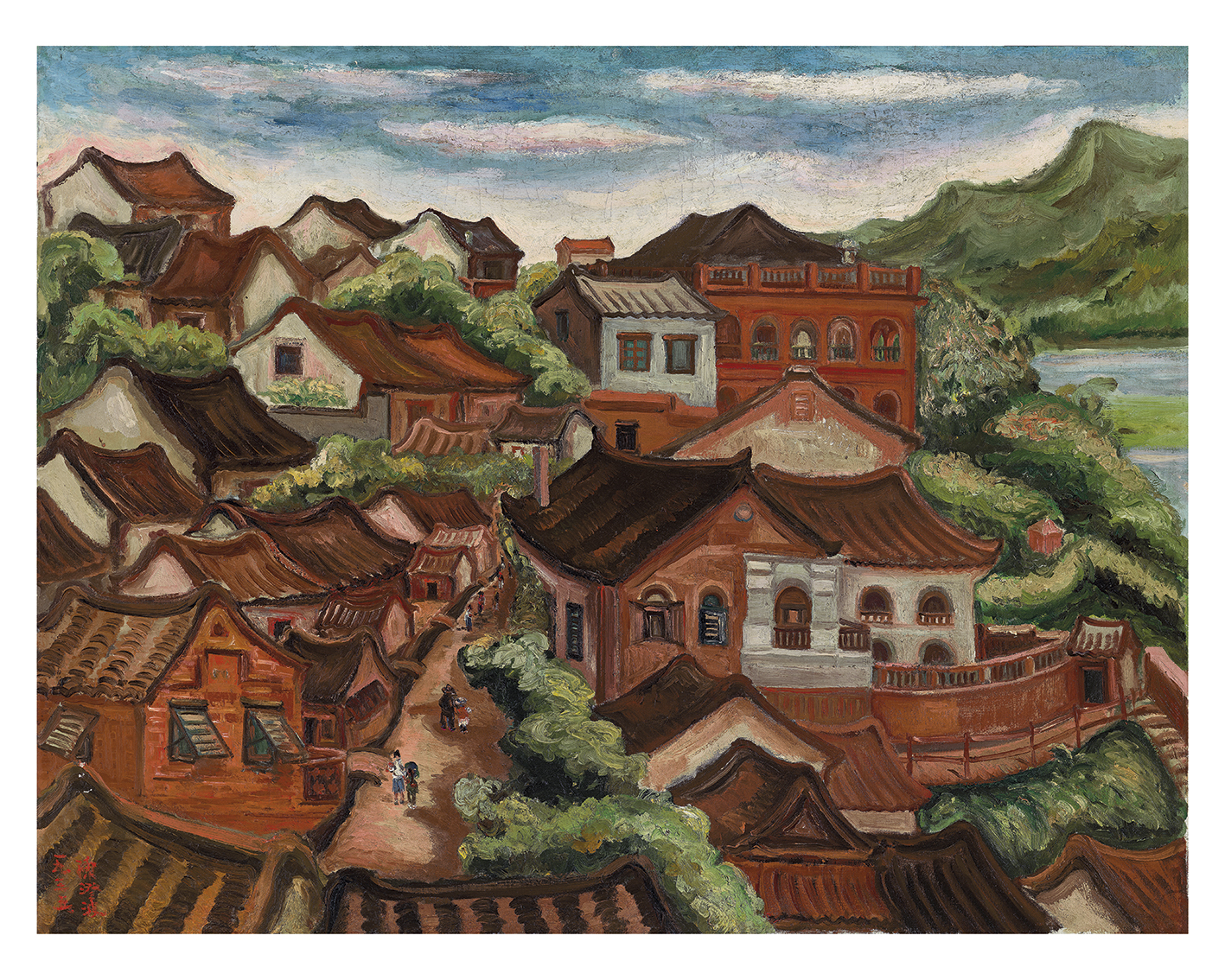

臺灣重要油畫家陳澄波一生旅居過不少地方,曾到過東京與上海,而他也用畫筆紀錄下不少風景。雖然學習的是西畫,陳澄波亦吸取了中國傳統繪畫的特點和印象派特色,作品以西方的油畫方式呈現東方的風景與本土情懷。 這幅《淡水風景》是他淡水系列作品中最具代表性的件品。淡水是臺灣的重要景點之一,也是不少畫家喜歡描繪的題材,陳澄波曾多次趁空閒時和畫友相約寫生。此畫以俯視遠望的視角,從淡水河口朝內陸鳥瞰畫出當地磚瓦房屋和西式洋樓混雜的建築。畫面中有著藍天、觀音山和淡水河,煙囪位於全幅的中心點,在緊密紛擾的紅磚建築中又帶著一股秩序。你知道淡水河在哪裡嗎?

著名的碧潭吊橋跨過整個畫面,連接遠處山景與湖畔。穿著輕便的人們有的準備乘船、有的悠哉欣賞風景,翠綠色的湖和金黃色的陸地,加上幾艘白色小船,讓畫面呈現悠閒的氛圍。然而我們可以發現遊人、水面到橋面其實都是不同視角可見到的景色,卻被畫家組合在一起,這種多重視角所見之事物全集中在同一個畫面的技法被稱為「散點透視」或「多點透視」。 畫家李石樵為臺灣第一代西畫家,也是臺灣早期美術運動的重要推動者之一。他於七十二歲時所創作的《碧潭風光》已將細節予以簡筆處理,關心的是空間和色塊「結構的美感」,畫面優雅,彷彿可以感受到畫中春夏微風徐徐吹過。

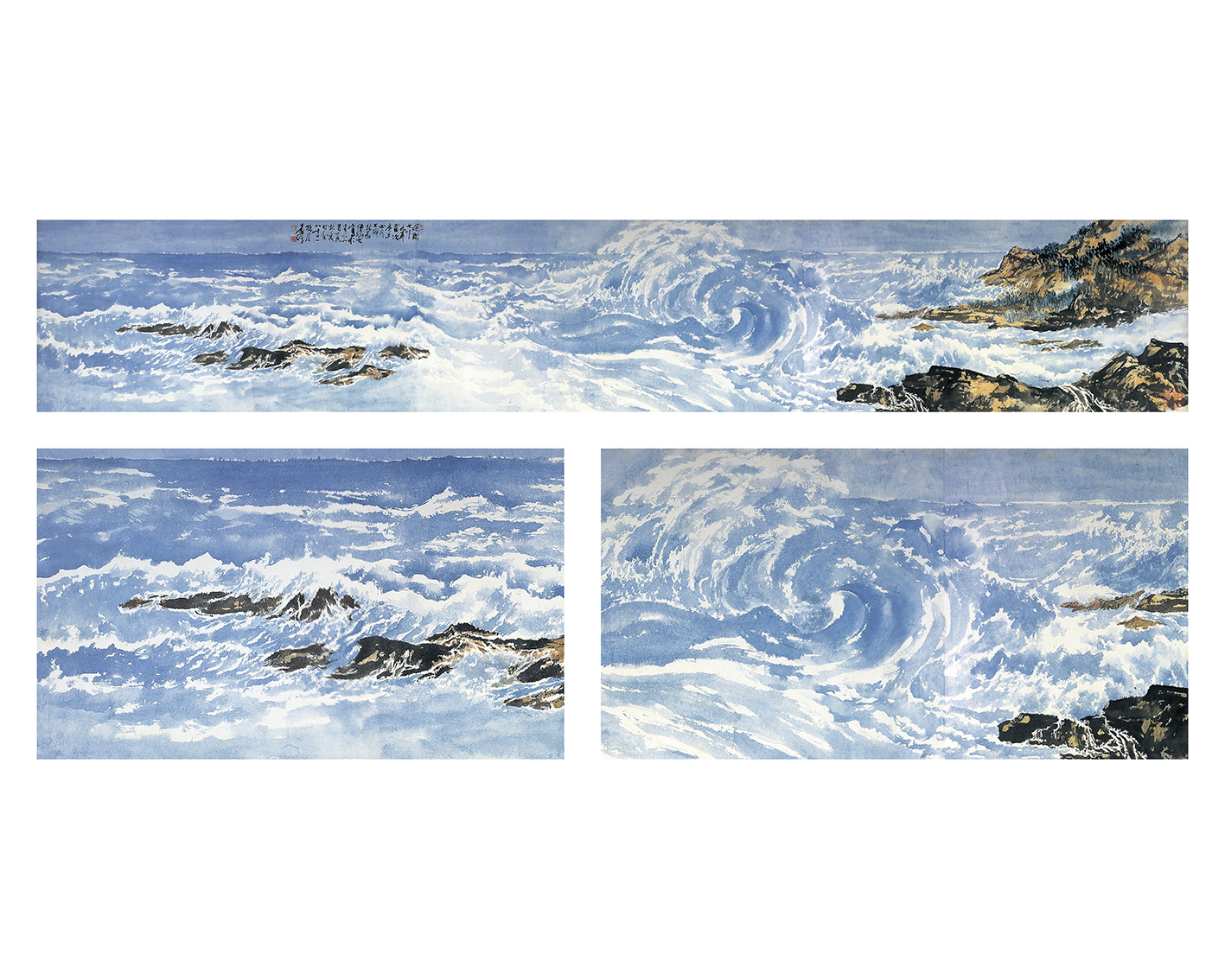

嘩嘩,洶湧的浪濤撲面而來,這是傅狷夫在臺灣旅遊時,深受臺灣海岸風景所吸引畫下的捲浪。雖然受到中國傳統筆墨影響,但傅狷夫以寫生為基礎,在第二次世界大戰來臺後深入觀察臺灣本土的自然景觀,引西方畫水素材結合水墨,開創自己的技法發展出以水墨繪畫臺灣景色的獨特筆法,被稱為「臺灣水墨的開創者」。 海濤卷以全景式的寫生畫出海浪驚濤拍岸,將海岸岩石集中在右上或左下的半角內,另外的半邊則淡染海天的景色,遠處的海浪襲捲至岩岸才激起浪花。傅狷夫將畫面的重點集中在右半邊的浪濤拍岸,讓人有身歷其境的感覺,也讓我們體悟到旅遊不只是觀賞美景,也能帶來藝術創新的手法。

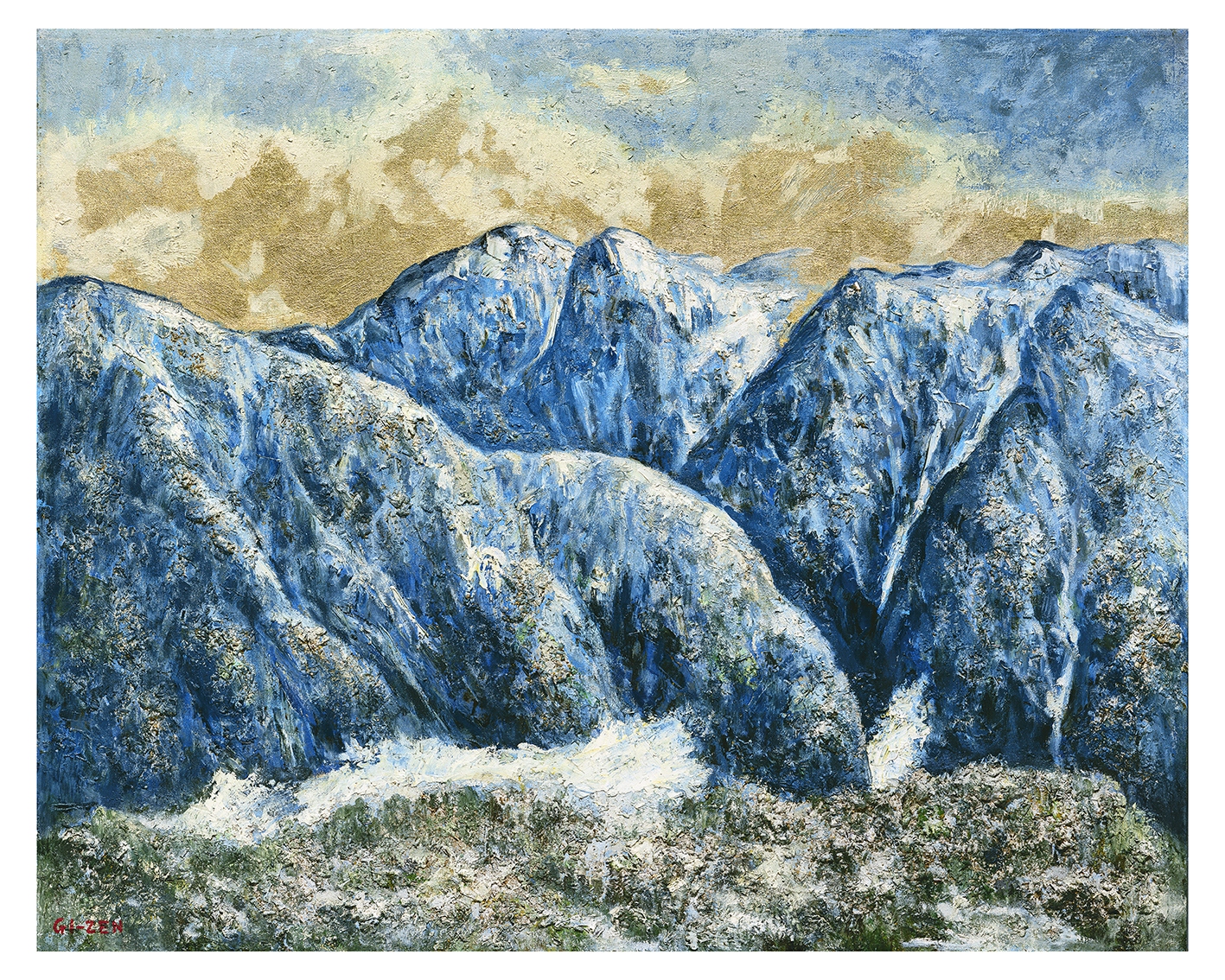

臺灣的山岳雄偉壯觀而氣象萬千,然而山的景色也變幻無常,要如何在這狀況下用畫筆留下美景成為了一種挑戰。呂基正是臺灣畫家創作山岳繪畫的先驅,他喜歡爬山和畫山,運用畫刀和速寫的根基,發展出速戰速決繪畫山景的油畫風格。 圖中發著金光的南湖大山是中央山脈北段最高峰,這座帝王之山被畫家放在中景,山脈注重細節刻畫,佔據了畫面極大比例,突顯出大山峻峭的地形與崇高的氣魄。山脈上以簡筆塗抹金黃色和淡黃色塊狀表現雲霧中光芒四射的姿態,讓人感受到了不愧為帝王之山的氣勢。